La notion de « code » est centrale aussi bien pour le vivant que pour le mécanique. Et les pratiques artistiques sont également soumises à sa loi. Plus largement, cette confrontation permet de nourrir le questionnement sans fin sur les défis civilisationnels qui se posent actuellement.

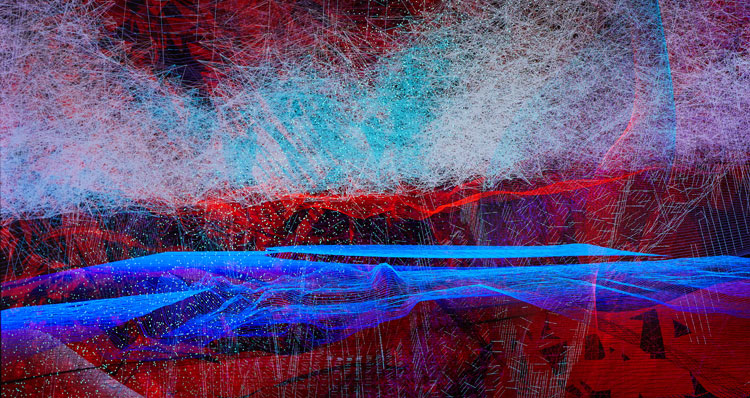

Éric Vernhes Horizon négatif. Photo : © Jean-Christophe Lett.

code quantum

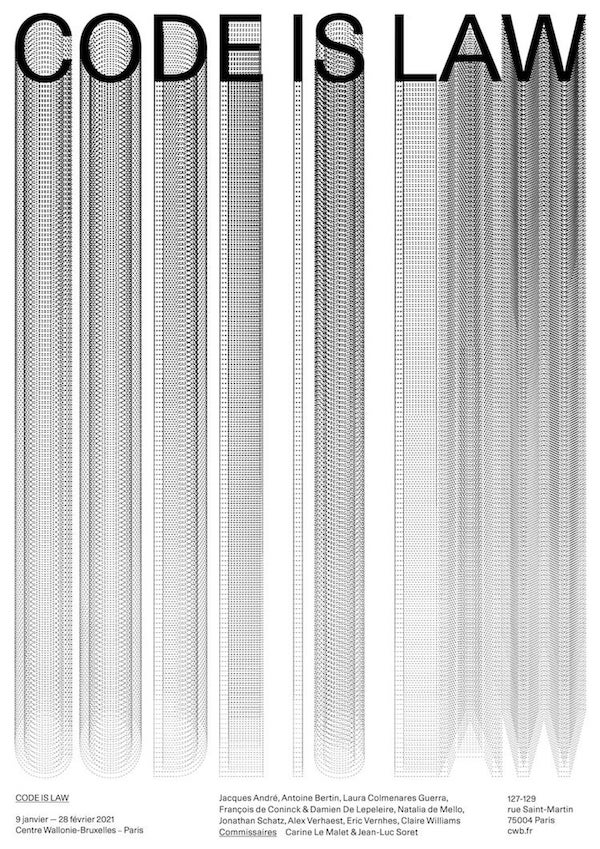

L’exposition Code Is Law, visible sur rendez-vous au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, témoigne de ces interrogations au travers d’une dizaine d’œuvres rassemblées par Carine Le Malet — responsable de la programmation pour la Scène de recherche de l’ENS Paris Saclay, ancienne directrice de la programmation et de la création pour Le Cube – Centre de création numérique (2001-2020) — et Jean-Luc Soret — curateur indépendant, ancien responsable des projets nouveaux médias de la Maison Européenne de la Photographie (1999 – 2019), cofondateur du Festival @rt Outsiders (2000-2011).

Cet événement reprend le titre du célèbre article de Lawrence Lessig où ce juriste nous mettait en garde contre l’apparition d’un nouveau pouvoir « immatériel », mais tentaculaire et surpuissant : le code qui régit le cyberespace. Le code qui se déploie sans contre-pouvoir, qui n’obéit à aucun gouvernement. Le code qui fait loi, donc, autorisant ou non l’accès à l’information, rendant l’anonymat plus difficile, l’expression moins libre…

Mais le code est aussi un levier qui soulève de nombreuses questions anthropologiques, esthétiques, socio-culturelles, politiques et philosophiques par rapport à l’omniprésence computationnelle… Un questionnement qui se fait ici par le biais de la distanciation artistique et poétique, au travers de démarches et créations transversales proposées par des artistes belges et internationaux qui résident tous à Bruxelles ou en Wallonie. Ce regard critique sur l’inéluctable transformation sociale, numérique et écologique, à la fois pleine d’espoir et de menaces, que nous subissons, reste néanmoins « bienveillant » (symbiocène), par opposition à une vision plus anxiogène (anthropocène).

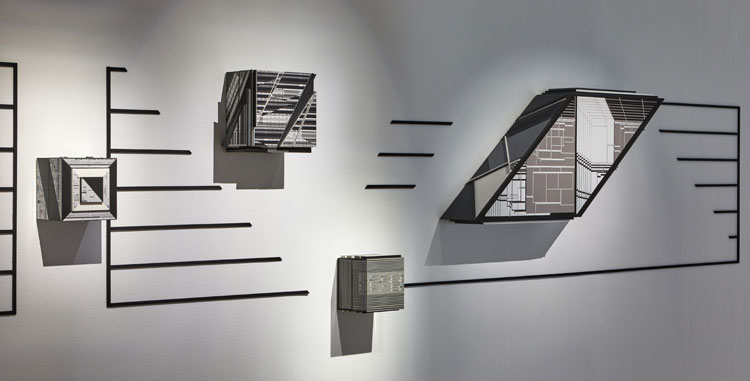

Natalia De Mello, Machins Machines. Photo : © Jean-Christophe Lett.

machins machines

La musique obéit aussi à un code, ou plutôt à des codes, des gammes, des tonalités, etc. En formalisant des bruits sur le modèle de la musique, c’est-à-dire en les alignant sur une partition, Natalia de Mello a réalisé une sorte de fresque murale (Machins Machines). Un travail de marquerie qui laisse entrevoir, de près, des icônes et des fragments d’interface de logiciels. Le dispositif repose sur des boîtes suspendues comme des notes sur une portée stylisée. À l’intérieur, des petites enceintes qui diffusent des bruits de notre environnement quotidien. Dans un autre genre, AMI (2003-2005), la deuxième proposition de cette artiste, fait appel au sentiment d’empathie envers les machines, robots ou gadgets électroniques. Lointain héritage du Tamagochi tourné en dérision, l’effigie d’un homme se dresse comme une statue grecque affublée d’artefacts à des endroits choisis de son corps (visage, nombril, sexe, pieds…) pour contrôler ses réactions.

Mais lorsque l’on pense code au quotidien, on pense avant tout aux algorithmes du plus célèbre des moteurs de recherche qui nous livre des réponses orientées en fonction de notre profil et des datas collectées « à l’insu de notre plein gré ». En particulier si l’on utilise le raccourci, J’ai De La Chance. Pour mettre en exergue le « décor truqué » de Google, François de Coninck a opté pour une représentation à rebours des codes numériques. Il a en effet confié des captures d’écran des suggestions de recherche à Damien De Lepeleire qui les a reproduites sous forme d’aquarelles, avec une calligraphie presque enfantine et parfois des effets de délavés.

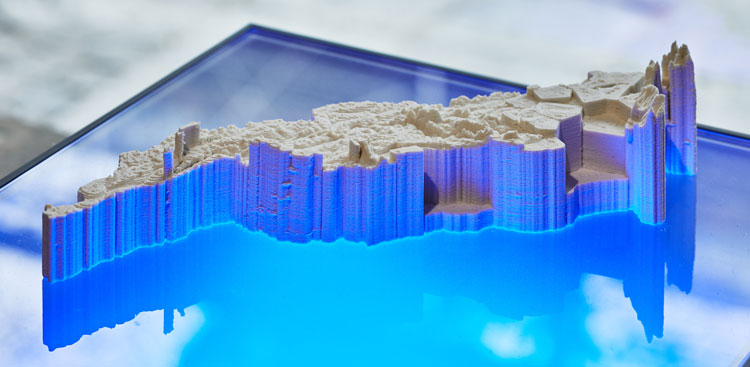

Il est également question de data avec Laura Colmenares Guerra qui nous offre un aperçu de son travail d’alerte sur la déforestation amazonienne et les problèmes socio-environnementaux qui minent cette partie du monde avec deux sculptures (sur une série de treize). Grâce à une imprimante 3D qui fonctionne avec de l’argile, elle réalise une matérialisation des données (topographiques, hydrographiques, etc.) et de leurs tracés, reflétant ainsi à un instant « t » l’état de deux sous-régions de l’Amazonie (Rios / Caqueta (Japura) & Juruá).

Laura Colmenares Guerra, Rios / Caqueta (Japura) & Juruá. Photo : © Jean-Christophe Lett.

mécaniques poétiques

Le code ultime se cache sans doute au cœur de nos cellules, enfoui dans notre ADN, dont les 4 éléments de base — thymine, adénine, guanine, cytosine (TAGC) — offrent un nombre presque infini de combinaisons. Cette loi s’applique à tout le vivant. Outre nos cousins chimpanzés avec qui nous partageons le plus de gènes, cela nous rend proches également d’un champignon ou d’un arbre. Ce qui permet à Antoine Bertin de s’amuser avec l’ADN de plantes et d’être humain pour composer de petites ritournelles à « deux mains » sur un piano mécanique qui laisse entrevoir ses entrailles (Species Counterpoint).

Deux mélodies se superposent, c’est un contrepoint. Puisque l’ADN est constitué d’une double hélice, Antoine Bertin met en parallèle les données biologiques issues des matières animales et végétales dont est constitué le piano (pour la main gauche) avec celles d’un humain (pour la main droite). Un processus de « sonification » transforme les données (l’ADN) en son (la musique). Le résultat est modulé selon des gènes qui articulent des fonctions primaires (respirer, ressentir, manger, se défendre, déféquer, se reproduire, dormir, mourir). Soit huit mouvements pour une symphonie hybride. Esthétiquement, ce piano trafiqué aux allures steampunk évoquera pour certains les mécaniques poétiques d’Ez3kiel conçus par Yann Nguema.

Autre pièce maîtresse de cette exposition : Spectrogrammes de Claire William. Si le métier à tisser est vieux comme le monde, celui perfectionné à Lyon par Jacquard au début du 19e siècle est considéré comme la toute première machine computationnelle dans la mesure où il utilisait des cartes perforées pour fonctionner, comme les orgues de Barbarie et les pianos mécaniques justement.

Pour son installation, Claire William a détourné un modèle beaucoup plus récent, en l’occurrence une machine à tricoter des années 70/80 sur laquelle elle a greffé un appareillage électronique qui capte les flux électromagnétiques environnants. Les ondes sont converties en signaux binaires pour « téléguider » le tricot. Il en résulte un entrelacs de mailles dont les motifs indiquent la signature électromagnétique du lieu. À noter que d’autres sources peuvent être aussi utilisées.

Antoine Bertin, Species Counterpoint. Photo : © Jean-Christophe Lett.

paysages géométriques

Changement de dimension avec Éric Vernhes. On replonge dans le monde des écrans avec des phrases simples, transcodées, transformées en idéogrammes dépouillés et abstraits. Inspiré par un poète japonais du 17e siècle, cette graphie évolutive très épurée est présentée dans de petits tableaux encadrés (Bashô). Éric Vernhes présente aussi des paysages géométriques générés aléatoirement. Le spectateur peut les moduler par sa présence ou par des gestes en se rapprochant de la caméra synchronisée sur chaque écran.

Ce dispositif emprunte son intitulé au titre d’un des ouvrages de Paul Virilio, Horizon Négatif. Disparu en 2018, le philosophe-architecte-urbaniste, grand prêtre de « la catastrophe qui arrive », a été traumatisé par la guerre et ses bombardements qu’il a subis enfant. Ce n’est pas un hasard si son premier ouvrage porte le titre fracassant de Bunker archéologie. Son analyse du monde moderne sous les prismes de la vitesse, de l’espace, des écrans, du cybermonde, de l’accident, reste fondamentale.

L’interaction est également au centre des projets d’Alex Verhaest. D’une part avec Sisyphean Games – Ad Homine. Un ensemble de jeux vidéo vintage qu’elle a détourné jusqu’à l’absurde, laissant le joueur hors boucle puisque ses mouvements sont vains : il n’a plus prise sur le scénario du jeu qui se répète à l’infini, le condamnant à un éternel recommencement comme Sisyphe. D’autre part — et surtout — avec Temps Morts / Idle Times qui se présente, au premier regard comme un « tableau-vidéo ». Les teintes et le rendu restent proches de la peinture bien qu’il s’agisse d’une projection sur écran géant. Un groupe de personnages est disposé autour d’une table, de face, symétriquement comme dans la Céne. Ils portent le deuil d’un père disparu, suicidé ou assassiné.

Imperceptiblement quelques détails nous intriguent. L’immobilité apparente est troublée par des mouvements (un clignement d’œil, le vol d’un papillon…), rappelant certaines œuvres de Bill Viola par exemple. Plus étrange encore, les personnages sont dédoublés. Ils cohabitent avec leurs clones, un peu plus âgés, comme échappés d’une autre dimension temporelle. On pourrait s’éterniser, se laisser hypnotiser par cette étrangeté. Mais nous avons la possibilité d’appeler un personnage ! Lorsque l’on compose un numéro donné, une sonnerie retentit « dans » le tableau. Le personnage central, un dénommé Peter, actionne son portable et une discussion s’engage entre les membres de cette drôle de famille…

archéologie du corps calculé

On revient au plus près du corps et du code avec deux performances programmées début mars, en clôture de l’exposition, si les conditions le permettent. Au travers d’une conférence performée, Jacques André mettra en exergue la rationalisation de nos corps bardés de plus en plus de capteurs et d’objets connectés qui nous auscultent en permanence, nous exhortant à une normalité clinique, à une auto-évaluation quasi permanente, à une compétition anatomique qui ne laisse presque plus de place à l’hédonisme (Mes Organes, Mes Datas).

Cette réification étant désormais bien installée et les technologies ayant évoluées, Jacques André se livre, au sens strict, à une véritable archéologie du corps calculé. Si le corps semble plus libre chez Jonathan Schatz, il s’exprime néanmoins dans un cadre plus contraint, plus numérique. Dialoguant avec un environnement qui mêle éléments visuels et sonores de facture très minimaliste, que l’on doit à Yannick Jacquet et Thomas Vaquié, cette œuvre chorégraphique d’une durée d’une vingtaine de minutes est une réinterprétation « codée » de musique et danse traditionnelle japonaise (Minakami).

Laurent Diouf

Code Is Law, exposition collective avec Jacques André, Antoine Bertin, Laura Colmenares Guerra, François De Coninck & Damien De Lepeleire, Natalia De Mello, Jonathan Schatz, Alex Verhaest, Eric Vernhes, Claire Williams.

> sur rendez-vous jusqu’au 28 février, au Centre Wallonie-Bruxelles, 127-129 rue Saint-Martin, Paris.

Performances de Jacques André (Mes Organes Mes Datas) et Jonathan Schatz (Minakam), le samedi 6 mars (sous réserve des contraintes sanitaires)

> https://www.cwb.fr/agenda/code-is-law-exposition-collective