L’imagerie des diverses sciences-fictions, l’oscilloscope, les perspectives infinies de la numérisation (1) et les premiers computers sont aux sources du jeu vidéo. Après la bande dessinée, le cinéma, le hard rock et le rap, les jeux vidéo ont été accusés de tous les maux : surtout d’être violents et d’appauvrir l’imaginaire des joueurs. Nolife.

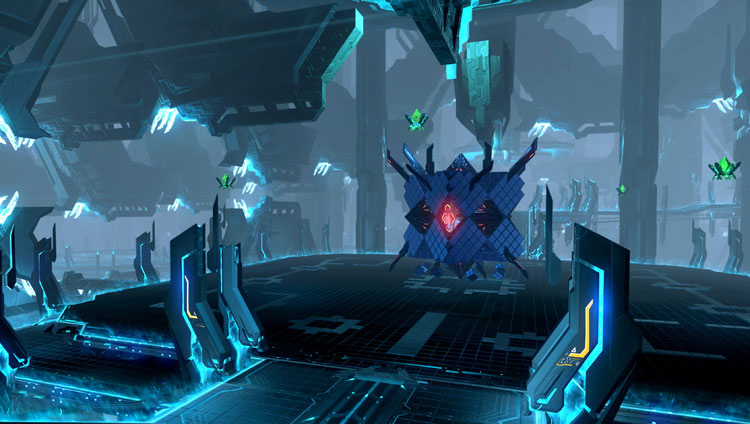

Skyforge. https://sf.my.com/fr Captures: D.R.

Sur le rapport des jeux vidéo et de l’imaginaire, essayons d’y voir clair : cette pièce maîtresse de l’économie culturelle mondiale — un marché de 33 milliards d’euros en 2008, 53.3 milliards en 2012 (Michaud, 2012) et 79 milliards pour 2016 selon l’AFJV — est-elle ou non ce nouveau continent de l’imaginaire dont parlaient déjà Alain et Frédéric Le Diberder, en 1998, dans L’univers des jeux vidéo ? Autrement dit, qu’est-ce que l’Imaginaire — ou, peut-être, lorsque l’on parle videogames, parle-t-on d’un nouveau continent pour l’imaginaire ? Et aussi, que font les imageries mondiales aux imaginaires collectifs et quels sont leurs rapports ?

Qu’est-ce que l’Imaginaire ?

I majuscule, i minuscule ?… Pour répondre exhaustivement, on devrait gloser des travaux de Durkheim, Sartre, Bachelard, Durand, Castoriadis, Bonnefoy ; mais, avec Marx, on établira une bonne fois que l’imaginaire est, pour une part, « la solution fantasmée des contradictions réelles », c’est-à-dire la critique de son « fondement profane », la négation du réel, « une évasion » pour Lévinas (1932), et, pour une autre part, son prolongement comme motif : à la fois centre de la société, besoin insatiable, sens, et potentialité humaine de l’accomplissement du Monde.

D’ailleurs, pour Jacques Lacan aussi : L’imaginaire, c’est ce qui arrête le déchiffrage : c’est le sens ! […] L’imaginaire, c’est toujours une intuition de ce qui est à symboliser […] quelque chose à mâcher, à penser, comme on dit. Et pour tout dire, une vague jouissance (Séminaire XXI). Dépassement, excès, figuration de l’absolu : tous les artisans de l’imaginaire besognent armés de ce principe ; et à un siècle d’écart, les fins catastrophiques du roman Time Machine de HG Wells et de A.I. de Spielberg (2001), la puissance de l’épice dans le cycle de Dune d’Herbert ou les monstruosités de Lovecraft en sont des modèles du genre. Leurs versions vidéoludiques n’en divergent pas.

Qu’est-ce que les imageries ?

Par imageries, on entend le flux d’images techniques et modernes, et non les tableaux, la picturalité, appartenant à une autre économie politique de la Culture ; ainsi les imageries sont tous les dispositifs techniques et marchands de fixation/capture du Monde, stocks en circulation consignant nos faits et gestes, et notre créativité. Nous parlons de dispositifs techniques et marchands, car les imageries renvoient à la spécificité des modes de production capitaliste et aux révolutions des industries culturelles et créatives.

Avançons opportunément qu’en tant que dispositif technique et logos, les images sont des robots à plats ou mous et que chaque robot réel est « une image debout, incarnée », et que toutes les demandes adressées aux images sont de facto adressées aux robots, et inversement. Hier, les iconodoules adoraient les images et les iconoclastes les brisaient ; demain, Franck Herbert (Dune, 1965-1985) et son fils (2002) prédisent un Jihad Butlérien ou une révolte complète contre les machines, ce qu’ont su reprendre les scénaristes, réalisateurs et producteurs de The Matrix (1999) et, surtout, d’Animatrix (2003), et combien de jeux vidéo (Skyforge ou tous les jeux autour de Terminator, etc.).

Que font les imageries aux imaginaires sociaux ?

Se demander ce que fait la série mondiale ininterrompue des images aux imaginaires collectifs et personnels, cela revient à se demander quels sont les « rapports d’influence », voire les « rapports de domination », qui existent entre les uns et les autres. Cette interrogation ouvre sur deux autres : d’abord, comment les imaginaires se renouvellent-ils concrètement ?, et, ensuite, existent-ils des processus historiques et psychosociaux différents des autres jeux qui façonnent l’univers des jeux vidéo ?

Pour les jeux en général, on se souvient qu’ils ont pour fonction d’entrer en relation contradictoire et/ou de complémentarité avec le monde réel (Freud, Winnicott, Huizinga, Caillois, Elias) ; leur finalité est alors dynamo-créatrice et une amplification poétique et moral du Monde ou topoï d’idéologie et des résonances métaphysiques communes. Mais, pour les videogames, la « culture-industrie vidéoludique » (Genvo, 2006) permet-elle à ces usagers d’en tirer une véritable fortune imaginaire ou simplement quelques petites coupures ?

Bref, ça fait quoi un jeu vidéo à l’imaginaire ? Est-ce que, chez les joueurs, ça produit un « effet d’imaginaire » ? Beaucoup de questions. Pour y répondre, il faut résoudre un « problème épistémologique » : peut-on exporter les théories concernant les images en général vers les jeux vidéo (Tisseron, 1995 ; Stora, 2007 ; Rufat, 2011) et les « phénomènes nouveaux » de la réalité virtuelle ?

Skyforge. https://sf.my.com/fr Captures: D.R.

Phénoménographie et horizon des jeux

Autrement dit, peut-on produire ce que l’on appelle une « mythanalyse » (Durand, 1996) des univers du jeu vidéo, c’est-à-dire les circonscrire tout à fait, les classer, alors qu’il y a une variation des thématiques des jeux en fonction du support (Fortin, ali., 2005) ? Peut-on oser penser l’hétérogénéité de ces univers d’action, de sport, de combats divers (…) de stratégie, de gestion (Fortin, ali., 2005) ?

Puisque nous savons qu’il y a une sportization générale de l’Occident (Elias, 1994) — évolution et conversion des affrontements en loisirs civilisés —, risquons-nous à la proposition suivante : le jeu vidéo est aux produits de masse de la société de consommation ce que la technique est à la science, c’est-à-dire un enchantement désenchantant ou, dans un vocabulaire plus heideggérien, un saisissement dessaisissant. La réalité du jeu vidéo, virtuelle, retourne aux trois dimensions de l’adjonction : c’est le retour aux graphismes et à la picturalité ; c’est un art « plus hégélien » qui cherche autre chose que l’instantanéité du seul réel photographié, de la réalité photographique ou cinématique.

Essayons d’énoncer son horizon philosophique. Les imageries de la photographie et du cinéma — l’imagerie virtuelle des jeux vidéo et du cinéma numérique a un autre régime, quelque chose d’hégélien qui va au-delà du photographique — ne font pas une copie du réel et de cette société ; c’est l’énonciation et l’énoncé même du monde-réel qui s’expose à travers elles. En revanche, dans l’image plastique de la réalité, du monde-réalité, une peinture ou un dessin, le monde-réel reste distinct de lui-même, il subsiste une distance, un intervalle — je parlerai de « plus-value » : dépassement de l’énonciation ; nous sommes dans des mondes qui ne sont pas dans le monde que nous voyons —, ce qui semble avoir disparu dans la photographie et le cinéma centenaire (certes, le genre, le ralenti, le noir et blanc contemporain, et le montage, assurent cette fonction de déréalisation, de « refus du réel »). Surtout, dans l’image plastique, le monde était nié, non pas dans son apparence, mais dans son essence même, nié en tant que nature ; car l’homme y ajoutait l’homme.

L’imagerie en général (moment de « la technique moderne » : arraisonnement et à la fois saisissement et dessaisissement du Monde) renverse donc la relation de l’homme avec le Monde, que résumait la vision classique, et crée la possibilité d’une nouvelle domination tyrannique du Monde sur l’homme, d’où la notion de Spectacle des situationnistes. L’imagerie renverse la relation de l’homme avec le Monde, parce qu’elle nous l’expose en direct ou en présence. Les imageries, forme du Logos (comme les robots), stockent le savoir, l’enferment dans la technologie et le présent ; il n’y a plus de pertes, plus d’écarts entre le Monde et l’homme. Le Spectacle serait donc la négation de l’écart entre le Monde et l’homme, un monde en direct, en « direct-live », disait-on à la télévision française…, ce que l’on nomme aussi « présentification » du Monde. Toutefois, toutes les imageries de toutes les formes de SF (exploratrices, fabulatrices, anticipatrices) renversent ce renversement : elles renouent avec la négation culturelle du Monde et l’affirmation de la conscience humaine ; elles renouent avec l’adjonction (elles vont ailleurs pour parler d’ici — ce sont des modèles de la réalité (symboles) et non le (monde-)réel).

Les jeux vidéo de quoi ?

Savoir jouer aux videogames est « essentiellement polémique » ou le règne de l’épée et des « purifications », des morts successives jusqu’à la victoire. Il s’agit du régime diurne des symbolisations : coercition sociale, règles ludiques, jeux agonistiques et même aléatoires, forment la pédagogie du régime diurne (Durand, 1964). La géographie des jeux vidéo, leur quelque part, se trouve dans les forêts, les vallées, les montagnes et les cieux de Dionysos, là où règne potlatch et sacrifice, les Guerres du sens humain. Tout joueur, tout apollinien, entre alors en contact avec son camarade tyrannique et exubérant, son avatâr vidéoludique, pour se distraire, décompenser et se récompenser d’un monde plus difficile qu’un jeu (2).

Skyforge. https://sf.my.com/fr Captures: D.R.

Le jeu vidéo, ce n’est pas Prométhée (travail, progrès) ou Apollon (mise en ordre) versus Dionysos (jouissance), mais c’est l’accomplissement synthétique, au double sens du terme, de ces trois mythes : la feria, la peste et l’orgie. Mais, déjà, la littérature et l’industrie du cinéma étaient essentiellement post-catastrophiques et festives (en revanche, la Science est pré-catastrophiste : ainsi s’affirme-t-elle et se fait-elle chérir). L’univers du jeu vidéo est alors, globalement, celui des plaisirs de la ville et de la catastrophe, d’un débordement algébrique… On y décrit et on y conte la guerre ou la trajectoire technologique des civilisations, l’extraterritorialité, la vitesse, l’acier et le cubique, les outils et, donc, une culture tranquille de l’action. Ces catégories ou masques de la peur et la jouissance sont culturellement recevables en tant que déréalisation du Monde dans un usage conjuratoire (catharsis).

Reviviscence ?

Quoi de plus naturel que le jeu vidéo ouvre à la pratique d’autres jeux, dans le réel, puisque le joueur cherche des moyens, des prétextes-à-société, afin de se répandre, afin de jouir et d’exister. De s’affirmer. Car pour chaque joueur, l’essentiel est la satisfaction personnelle et l’envie de challenge permanent, une quête de logique et d’accomplissement, l’affirmation d’un savoir technique face à un jeu difficile. Les formes récurrentes de l’imaginaire mondial peuvent alors s’y localiser, afin que l’enfant, jubilant de sa coordination et de sa motilité, apprenne à rejouer tant les actes virtuels que ceux qui sont réels.

Et si on demande quelles fonctions ont ici ces « entités transmédiatiques » (Wolf, 2005), on retombe sur l’euphémisation de la mort, l’acte de passage, la réaffirmation de l’appartenance au groupe, la mise en scène (et « à mort ») des pulsions. L’environnement des univers imaginaires de jeux vidéo, écrit Delphine Grellier, est donc majoritairement investi par des symboles de types nyctomorphes […]. En représentant ce qui est douloureux et déstructurant, ce régime suppose la construction d’images opposées, images positives, lumineuses, permettant la lutte contre l’angoissant par le biais de l’antithèse (OMNSH, 2005).

Pour nombre des membres de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines, il y a dans l’expérience vidéoludique, un équilibre entre le plaisir et le déplaisir ; car le joueur ne fait pas ce qu’il veut : il y a comme un « principe de réalité virtuelle », celui du jeu et d’une perte, un « droit de perdre », comme dans le réel (on pense à la licence des jeux Dark Souls où, comme rite de passage, on apprend à mourir). Et, aussi, il y a parfois une angoisse, un stress, voire une détresse, face à la stimulation virtuelle (propos sur le robot) ; car le joueur peut ne pas arriver à maîtriser la stratégie et la tactique, sinon le « mode d’emploi » du jeu. Or ces impuissances participent aux fonctions (imaginaires) du jeu en général : gain, plaisir, avec un brin de frustration. Ainsi les jeux vidéo, imageries parmi d’autres, nous travaillent-ils, au sens de Freud, et nous mettent-ils à l’épreuve — ce qui est mis à l’épreuve, ce sont nos fantasmes, nos représentations, nos affects ; parce que dans un Monde plus bureaucratique et complexe, nous avons plus besoin encore de la complexité et de l’anti-bureaucratie de nos jeux.

David Morin Ulmann

Anthropologue, spécialiste de la modernité et du capitalisme

publié dans MCD #82, « Réalités Virtuelles », juillet / septembre 2016

(1) La numérisation appartient de droit à la « parole de la rationalité », à sa langue même, puisque, qu’est-ce que la numérisation, sinon un des témoignages de la rationalité occidentale ? Et que font l’une et l’autre ? La rationalité occidentale et la numérisation rassemblent et enregistrent, et protègent. Par exemple, dans un ordinateur, qui est le fruit direct du logos, énonce Pierre Jacerme, vous avez un tel rassemblement ; c’est toujours la fonction de ce que les Grecs appelaient legein, recueillir et rassembler (afin de rendre manifeste) qu’accomplit la raison ; et, ce faisant, elle protège aussi. Dans l’ordinateur, les données vont être « protégées ». Il y a une mise en recueil qui garde, qui conserve. Et qui protège en même temps. […] La chimie, la physique quantique, c’est l’accomplissement de la philosophie ; l’informatique aussi (Jacerme, 2008 : 23). Sublime !

(2) Il y a encore des jeux intéressants comme Undertale (2015) où on laisse le choix au joueur de tuer tout le monde, personne, ou seulement quelques-uns : la voie royale est évidemment de ne tuer personne ; il faut savoir « résister » pour finir le jeu correctement.