design, biologie synthétique et conservation

Si la nature est totalement industrialisée pour le bénéfice de la société — ce qui pour certains est un aboutissement logique de la biologie synthétique — en restera-t-il encore quelque chose à sauver ? À travers les codes du design, Alexandra Daisy Ginsberg teste et explore la délicate relation entre biologie synthétique et conservation.

Réintroduire du sauvage par la biologie de synthèse. Photo: © Alexandra Daisy Ginsberg

Revenons en arrière vers un présent révolu. Nous sommes au printemps 2013 et les principaux membres de deux communautés sont à bord d’avions, de trains et de voitures, en route pour une toute première rencontre. Il s’agit là d’une première congrégation de scientifiques à l’issue de laquelle la nature telle que nous la connaissons pourrait être entièrement reconfigurée; ces 36 heures pourraient être un jour considérées comme déterminantes dans la trajectoire de l’Anthropocène, l’âge de l’homme. Comment la biologie synthétique et la conservation de la nature façonneront-elles l’avenir ? C’est la question que pose la Wildlife Conservation Society, qui a lancé les invitations (1). Des écologistes, des biologistes de synthèse et des ONGs peuvent-ils se mettre d’accord sur un avenir commun ou bien la survie d’un domaine empêche-t-elle celle des autres ?

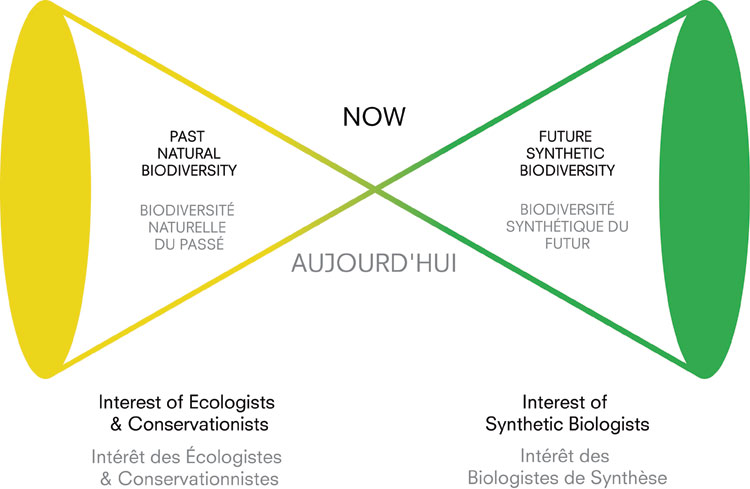

Tandis que la discussion progresse, il est clair que leurs chemins divergent. Le sixième épisode d’extinction de masse de l’histoire de la biologie pourrait avoir débuté et nous autres, les humains, en sommes la cause probable (2). Les conservationnistes regardent désespérément en arrière, essayant d’arrêter le temps, ou mieux, de l’inverser. Ils souhaitent protéger la biodiversité existante de l’impact de l’humanité, pour soutenir et préserver ce qui vit déjà. Pendant ce temps, les biologistes de synthèse, avec leur tournure d’esprit d’ingénieurs éprouvés à la résolution de problèmes, sont enthousiastes et impatients d’utiliser le génie génétique afin d’élaborer une nouvelle biodiversité pour « le bénéfice de l’humanité ».

Ces rêves sont plus compatibles qu’il n’y paraît. Les formes de vie du design biologique pourraient potentiellement aider à résoudre non seulement ce que nous percevons comme des problèmes humains — l’alimentation, les matières premières, l’énergie et les traitements médicamenteux —, mais il se pourrait bien qu’elles deviennent aussi des armes dans la lutte des conservationnistes contre les espèces invasives, la défaunation (perte de bio-abondance animale), l’acidification des océans, les agents pathogènes décimant la flore et la faune, la désertification et la pollution.

Ces derniers font remarquer que la dissémination d’organismes de synthèse, aussi nobles que soient les intentions de leur conception, est un acte irréversible. Ils redoutent les effets du transfert de matériel génétique du laboratoire à l’environnement naturel ou encore que l’utilisation de la biologie synthétique pour supprimer des populations (comme les moustiques porteurs de maladies) ne fasse que déplacer des problèmes vers de nouveaux vecteurs ou maladies. La biologie trouvera toujours un moyen de survivre et qu’elle soit disséminée intentionnellement ou par erreur, la biologie synthétique pourrait devenir une nouvelle bataille pour la conservation. Des détails concernant les mesures de biosécurité en cours de développement sont alors partagés : des disjoncteurs, des « gardes gènes » et des systèmes alternatifs d’ADN. Les ONGs réitèrent leur appel à un moratoire, exigeant de contenir l’ambition humaine jusqu’à ce que la complexité de la biologie soit mieux comprise.

Stewart Brand, pionnier de l’écologie, détaille son travail avec le biologiste de synthèse George Church pour faire revivre des espèces disparues, petites et grandes, du mammouth au pigeon voyageur. Il défend son mouvement de « désextinction » contre la critique l’accusant de détourner le financement de la conservation « réelle » ou de présenter la technologie comme un outil solutionniste, limitant ainsi l’élan à transformer le comportement humain. Brand fait valoir que les animaux ressuscités pourraient racheter nos erreurs passées et susciter de l’intérêt pour l’écologie.

Même l’instrumentalisme est présenté comme une raison de préserver la biodiversité. La nature contient des éléments précieux pour fabriquer une biologie nouvelle — une bibliothèque de matériaux pour une « bioéconomie » future — si seulement nous nous en occupions. La réunion se termine, les participants retournent à leurs préoccupations du moment. Le biologiste de synthèse Jay Keasling est parti pour lancer la production du produit phare dans ce domaine, son antipaludique cultivé en cuve pour pallier aux récoltes imprévisibles dans la nature. Les ONGs retournent à leur militantisme; les biologistes de synthèse à leurs laboratoires; les conservationnistes doivent s’occuper de forêts sauvages.

La forme que prendra le futur de la nature n’est pas encore décidée. Nous repartons avec davantage de questions que de réponses. Il s’agit de savoir si la technologie peut profiter à la fois à l’humanité et à la planète : l’environnement peut-il être autre chose qu’un instrument extrinsèque pour notre bien-être à long terme ? Pourrions-nous vraiment contrôler les inventions biologiques sur de longues périodes ? Peut-on préserver la nature en se tournant vers l’avant ? Si l’acte de préservation modifie irrévocablement sa nature, la nature peut-elle encore exister ? Il se peut que nous ne soyons pas capables de façonner son avenir. Comme les mammouths, l’Anthropocène a également tué la nature.

Bioaerosol Microtrapping Biofilm. Photo: © Alexandra Daisy Ginsberg

Designing for the Sixth Extinction projette un futur à partir de ces questionnements, en utilisant le langage du design pour étudier les tensions entre la conservation et la biologie synthétique. Anticipant le cadre sociétal d’un futur imaginaire, le projet extrapole la science et les débats actuels pour identifier les problèmes, tester les logiques, révéler les incohérences et explorer les aspects irrationnels de notre relation complexe à la nature et à son exploitation. La conception du futur comme un design (qu’on le perçoive comme une dystopie porteuse d’espoir ou une utopie critique, selon sa position) pourrait-elle avoir un impact sur la trajectoire du présent ?

L’œuvre explore la manière dont nous pourrions tolérer un réensauvagement (la stratégie de conservation qui permet à la nature de reprendre le contrôle) par la biologie synthétique. À quoi pourraient ressembler les « zones sauvages » de cet avenir biologique de synthèse ? Quatre voies réelles sous-tendent la logique de cet avenir : les extinctions de masse, la naissance de la pensée écologique et, avec elle, la politique environnementale, et l’essor de la biologie synthétique. Guidées par ces voies, quelles infrastructures politiques, juridiques et économiques pourraient émerger pour façonner une nature du futur ?

Le résultat pouvait être visualisé au Stedelijk Museum d’Amsterdam (également présenté en 2015 au ZKM de Karlsruhe) au moyen d’un très grand panneau photographique lumineux, de plus de deux mètres de large, une fenêtre sur ce qui semble être un cadre verdoyant, une forêt vierge. Une observation plus minutieuse permet au spectateur de percevoir des organismes inhabituels qui colonisent le sol et se répandent sur les arbres du sous-bois. Dans ce futur, de nouvelles « espèces de compagnie » ont été conçues pour soutenir les organismes et les écosystèmes naturels menacés d’extinction.

La biodiversité de synthèse a récemment été disséminée pour préserver cette nature que nous idéalisons. Son développement serait financé par des programmes d’entreprises de compensation biodiversité, atténuant l’impact de la bioéconomie et de sa monoculture de matière première de biomasse. Bien que controversée, la compensation biodiversité est une politique réelle actuellement testée ou mise en œuvre à travers le monde. Les terrains en friche se voient attribuer une note, le développement est simplement compensé par l’amélioration de la nature ailleurs, pour éviter une perte nette.

Calquées sur les comportements des champignons, des bactéries, des invertébrés et des mammifères, les quatre espèces fonctionnelles sont conçues pour être des outils écologiques. Elles remplissent le vide laissé par les mammifères disparus ou offrent une nouvelle protection contre des espèces étrangères, des pathogènes et la pollution. Dans la galerie, elles sont décrites en utilisant le champ lexical des demandes de brevets : des rendus numériques de machines biologiques in situ sont présentés sous forme de photographies aux côtés de schémas techniques fictifs, d’extraits de brevets et de modèles de prototypes.

La Self-Inflating Anti-Pathogenic Membrane Pump (pompe à membrane autogonflante anti-pathogène) combat la mort subite du chêne, une maladie actuellement incurable. Le brevet décrit un dispositif distribué par des spores qui établissent des réseaux semblables à des champignons filamenteux dans les chênes. Un capteur biochimique active le réseau si l’infection est détectée et une pompe s’auto-assemble, tel un champignon. La chambre extérieure est tapissée de vannes qui aspirent l’air tandis que l’organisme pousse et que la chambre intérieure produit un sérum anti-pathogène. Lorsqu’il est gonflé, la pression des forces différentielles pousse le sérum dans l’arbre infecté. Vidée, la pompe se dégonfle, se détache et libère des spores.

Le Bioaerosol Microtrapping Biofilm (biofilm de microcapture de bioaérosols) est un film respirant qui s’auto-régénère et recouvre les feuilles. Il piège les polluants atmosphériques et les particules de matière biologiques nocifs, y compris les virus, les bactéries et les spores fongiques qui menacent la biodiversité, comme les spores de Chalara fraxinea qui provoquent le dépérissement du frêne. Les toxines ainsi emprisonnées sont éliminées en toute sécurité lorsque les feuilles tombent.

La Mobile Bioremediation Unit (unité mobile de biorestauration) qui ressemble à une limace neutralise le sol rendu acide par la pollution. Sa couche inférieure distribue un liquide alcalin, tandis que le corps remue la couche arable. Programmés pour rechercher les sols acides, les capteurs de sa couche inférieure contrôlent le pH et la couleur de ses voyants passe du jaune au rouge dans les zones à problèmes.

L’Autonomous Seed Disperser (distributeur autonome de graines) est un dispositif itinérant de dispersion des graines qui remplace l’action des mammifères disparus qui autrefois propageaient les graines naturellement par leur piétinement, augmentant ainsi la biodiversité végétale. Au fur et à mesure qu’il arpente le sol de la forêt, ses poils grossiers, entrecroisés d’épines en caoutchouc sur sa surface maximisent la collecte et la dissémination tandis que son châssis enfonce les graines dans le sol.

Autonomous Seed Disperser. Photo: © Alexandra Daisy Ginsberg

Il se peut que l’échelle de ces designs soit un obstacle à leur réalisation. Ils représentent en partie ce que les designers Dunne & Raby appellent des « fonctions fictives » (3), cependant, les textes des brevets font référence à des directions de recherche réelles, ancrant l’existence de ces fictions dans le présent, tout en étirant ses limites. Ces applications se basent sur la réalité (même si elles ne sont pas aussi grandes que des limaces, on parle beaucoup de bactéries modifiées destinées à nettoyer la pollution) et ces dispositifs fonctionnent sur un ADN élargi à 6 bases qui produit des acides aminés inexistants dans la nature.

Bien que ce schéma politique soit imaginé ici comme le résultat de décennies de futures négociations autour de la biosécurité et de la dissémination, un ADN alternatif et de nouveaux acides aminés sont aujourd’hui véritablement à l’étude (4). Ici, l’ADN confère aux machines une véritable qualité de synthèse : les enzymes ne sont pas encore assez évolués pour digérer les protéines à partir desquelles ils sont fabriqués. Au lieu de cela ils se consomment entre eux, opérant dans un écosystème technologique clos. Des dispositifs de comptage génétique limitent le nombre d’exemplaires produits par chaque appareil, tandis que des interrupteurs génétiques limitent leur durée de vie. Ces techniques sont également proposées pour la biosécurité (5) (et la stratégie économique, comme pour les très critiqués « gènes terminator » de Monsanto).

Les machines biologiques ne se connectent pas entièrement à la nature; elles ne vivent que pour la préserver. Le statut taxonomique d’organismes technologiquement isolés, sans autre but que celui de sauver les organismes naturels est incertain. Sont-ils même vivants ? Si la nature est totalement industrialisée pour le bénéfice de la société — ce qui pour certains est un aboutissement logique de la biologie synthétique — en restera-t-il encore quelque chose à sauver ?

Les organismes conçus industriellement pour préserver les écosystèmes exigeraient des attitudes laxistes face au contrôle, au risque et à la propriété biologique. Cette discipline présente aujourd’hui deux récits de biosécurité : la technologie isolée en toute sécurité dans des cuves et celle opérant sans danger dans la nature. Le Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique aborde cette dichotomie dans son rapport de 2015 et examine la régulation de cet avenir de la nature (6). Les biologistes de synthèse redoutent la perception du public, étant donné que leur obstacle majeur est le rejet constant de la modification génétique par le public. Cette « phobie de la synbiophobie », comme l’appelle la sociologue Claire Marris, la peur de la peur du public de la biologie synthétique (7), se manifeste à travers de vives critiques à l’encontre des biologistes de synthèse.

Lorsque les gens voient une œuvre au graphisme réaliste représentant une utopie, ils se préoccupent finalement peu des « brevets » qui soulèvent la question de l’instrumentalisation de la vie ou du titre fataliste, mais s’inquiètent cependant de l’idée que ce rêve puisse devenir réalité. Des articles aux titres comme « Synthetic Animals Will Save the Planet » (les animaux de synthèse vont sauver la planète) (8) se sont alors multipliés sur internet et si j’avais cherché à explorer la manière dont les biologistes de synthèse affirmaient que leur science pourrait aider à sauver la nature, tout à coup j’étais devenue celle qui allait la sauver. La designer Alexandra Daisy Ginsberg propose que des créatures soient lâchées dans la nature pour sauver les espèces en voie de disparition et nettoyer la pollution. Elle a déjà conçu quatre organismes à cet effet…

En lisant l’article, il apparaissait évident qu’il s’agit d’une provocation, mais dissociée du contexte maîtrisé de la galerie, l’œuvre était effectivement devenue férale (10). Dans un débat à la radio, un généticien alla jusqu’à argumenter que la biorestauration par le biais de grands organismes était peu probable en raison de la grande complexité des écosystèmes; le design de micro-organismes semblait une meilleure idée (9). À la fin de la discussion, nous convenions tout de même que le simple fait qu’ils soient plus petits n’en garantissait pas un meilleur contrôle.

Les biologistes de synthèse étaient essentiellement concernés par le fait que la fiction présentait un rêve irréalisable qui n’aboutirait qu’à de la déception : la biologie synthétique n’allait pas sauver la nature. Tandis que nous revenons de cet avenir vers le présent, peut-être la question n’est-elle pas Comment la biologie synthétique et la conservation façonneront-elles l’avenir de la nature ?, mais plutôt, comment voulons-nous façonner son avenir ?

Alexandra Daisy Ginsberg

traduction: Valérie Vivancos

publié dans MCD #79, “Nouveaux récits du climat”, sept./nov. 2015

Alexandra Daisy Ginsberg développe des approches expérimentales afin d’imaginer des idéaux alternatifs autour du design. Daisy est l’auteur principal de Synthetic Aesthetics: Investigating Synthetic Biology’s Designs on Nature (esthétique de synthèse : enquête sur les desseins de la biologie synthétique pour la nature) (MIT Press, 2014). The Dream of Better (rêver le mieux), sa thèse de doctorat au Royal College of Art, utilise le design pour interroger la manière dont nous définissons le « mieux ».

Intérêts divergents entre biodiversité passée et future. Photo: © Alexandra Daisy Ginsberg

(1) « How will Synthetic Biology and Conservation Shape the Future of Nature? », University of Cambridge, Cambridge, du 9 au 11 avril 2013. c.f. https://secure3.convio.net/wcs/site/SPageNavigator/Cambridge.html;jsessionid=E7B9DF2282B8B03028AE9CC9F77A9661.app353a

(2) Kolbert, Elizabeth. The Sixth Extinction: An Unnatural History. London, Bloomsbury Publishing, 2014.

(3) Dunne & Raby and Troika. « Fictional Functions and Functional Fictions ». Dunne & Raby. www.dunneandraby.co.uk/content/bydandr/46/0.

(4) Cf. les travaux du Chin Lab ou du Benner Group.

(5) Caliando, Brian J., et Christopher A. Voigt. « Targeted DNA Degradation Using a CRISPR Device Stably Carried in the Host Genome » dans Nature Communications 6 (19 mai 2015). doi:10.1038/ncomms7989.

(6) Secretariat of the Convention on Biological Diversity. « CBD Technical Series n°. 82: Synthetic Biology », mars 2015. www.cbd.int/ts/cbd-ts-82-en.pdf

(7) Marris, Claire. « The Construction of Imaginaries of the Public as a Threat to Synthetic Biology ». Science as Culture 24, n°1 (2 janvier 2015), 83–98. doi:10.1080/09505431.2014.986320.

(8) Dvorsky, George. « Synthetic Animals Will Save the Planet ». iO9, 13 novembre 2013. http://io9.com/genetically-modified-animals-will-save-the-planet-1463801439.

(9) « Mutations in Nature », The Forum. BBC World Service, 24 novembre 2014. www.bbc.co.uk/programmes/p02c3zgc.

(10) Se dit d’un animal domestique qui est retourné à l’état sauvage. Ndlr.